安全・安心・おいしい給食のために

栄養士さん・調理員さんの活躍ぶりを紹介します!

毎日、当たり前のように提供されるおいしい給食、その安心・安全・おいしい給食づくりに奮闘する給食室の様子をお伝えします。

【調理前】

まず、入口では、肘まで2度の洗浄とアルコール消毒、爪は個人の専用ブラシで洗う衛生管理の徹底をしています。

そして調理場では、専用の長靴を履き、エプロンも、調理・生もの調理・配食等で、色の違うエプロンを使い分けています。

【今日の献立】「エビピラフ・ちくわの磯辺あげ・ペンネスープ」

【ちくわの磯辺あげ】1500本のちくわに特製の青のり入りの衣を付け高温でカラッとあげます。

揚げ物は高温になりますが、昨年5台のエアコンが設置されたおかげで、室内は30以下に保たれています。

揚げたては、ちくわがふんわりと膨らみとても美味しそうです。今日は一人2本ずつです。

【エビピラフ】大きな釜3つで750食のピラフを作ります。炊き上がりは二人がかりでほぐしていました。

たくさんの具材でいい匂いが立ち込め、鍋肌の「おこげ」もおいしそうです。

【ペンネスープ】野菜の刻みや調味料の準備の下ごしらえを早めに終えて、釜で作り始めるのは、一番最後でした。

子どもたちが食べる時間から逆算して一番おいしく食べてもらえる時間に仕上げるようにしています。

野菜などの具材は地元座間産を中心とした新鮮で栄養価の高いものが使われています。

具材でうまみを出し、調味料は薄味に、最後はしっかり火が通ったことを温度を測り確かめていました。

【栄養士さんのお仕事】

献立を立て、食材の発注や管理をし、調理の全体の進行状況を把握しながら、仕上がりも確認します。

つくった料理はすべて、冷凍にして2週間保存されます。(食中毒等の発生があった場合などに検査します)

【片付け】作りながら、片付けも同時進行です。その手際の良さはさすがプロです!

調理器具は3槽に分けて、3段階洗浄し、さらにその後、熱消毒をおこないます。

動きに無駄がなく、手際よく皆で声をかけ合い「チーム立野台給食室」の皆さんお見事でした!

4時間目が終わりお腹を空かせた子どもたちが、今日も安全・安心・おいしい給食を味わいました。

本当に、ごちそうさまでした。

お子さんの学習や生活でのサポート(支援)を一緒に考えます。

【支援教育】

【通級指導教室】

【相談窓口案内】

悩みや不安はひとりで抱え込まず、ご相談ください。

くわしくはこちら

【24時間子どもSOSダイヤル】(通話料無料)

0120-0-78310

(なやみいおう)

立野台小学校では、スクールカウンセラーによる教育相談を受け付けています。

子育ての悩みや気になることなど、遠慮なくご相談ください。

*2学期カウンセラー相談日*

12月 4日・11日・18日

お申込みは学校へ

☎ 046(254)8100

保護者専用サイトからもお申込みいただけます。

令和7年度

12月16日(火)

【献立】ごはん・芋煮・からし和え・海苔・牛乳

今日は和食です。大根・葱・里芋などの冬野菜のおいしさをたっぷり味わえる芋煮でした。さっぱり味のあえ物も相性が良い副菜です。冬を乗り切るビタミンたっぷりの給食でした。

12月15日(月)

【献立】ロールパン・ホワイトスパゲティー・海藻サラダ・牛乳

なめらかでコクのあるホワイトスパゲッティーが大変おいしいです。ロールパンとも良くあいます。海藻サラダは何種類もの海藻が入りミネラルたっぷりです。味付けも爽やかでした。

12月12日(金)

【献立】ラスク・石狩汁・バナナ・牛乳

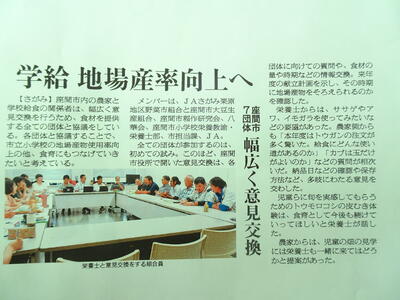

座間市栄養士会の取組 日本農業新聞に掲載!

座間市栄養士会の地場産物の給食活用に向けた、地元農業関係者との取組が農業新聞に掲載されました。地域の安心・安全で新鮮な食材を学校給食に活用していく素晴らしい取組です。日々の給食はこのような皆さんの努力に支えられていることを感じます。

12月11日(木)

【献立】チーズパン・ほうとう・座禅いも・牛乳

幅広のほうとうが出汁のうま味を吸って味わいがありました。座禅芋は胡麻と甘辛いタレが素揚げのジャガイモをおいしくしています。

12月10日(水)

【献立】カレーライス・サラダ・ヨーグルト・牛乳

給食試食会を行い立野台小の給食をPTAやコミスクの方に食べていただきました。

味とともに調理での安全面や栄養面の取組を大変ほめていただきました

令和7年度 校内研究 『自らの学びをデザインできる子の育成』個別最適な学び ⇔ 協働的な学び

年間計画

6月 教職員研修

8月 授業力向上研修・講演会

講師:茨城大学教授・学校DX戦略アドバイザー

毛利 靖 先生

演題:新しい時代における子供たちの学びのスタイルを実現する一人一台端末の活用

10月 第1回研究授業

6年2組 国語「やまなし」

11月 第2回研究授業

1年1組 生活「たのしい あきいっぱい」

1月 第3回研究授業