2022年10月の記事一覧

6年生 学年集会

明日から6年生が日光へ修学旅行に行ってきます。そこで、1年生からサプライズの贈り物がありました。各クラスに1年生一人一人が一生懸命作ってくれたかわいいお守りです。6年生の学年集会で代表の児童から素敵なメッセージとともに、贈呈式がありました。

6年生もとても嬉しそうで、明日からの修学旅行に向けてわくわくした気持ちがさらに増していたようです。

避難訓練

先日、給食室から火災発生したことを想定して、避難訓練を行いました。出火場所によって避難経路も違ってくるので、日頃からの訓練が大切だと感じました。また、火災発生で怖いのは一酸化炭素中毒です。子どもたちにも煙の怖さを伝え、口を覆って避難することや、床の下の方がきれいな空気が残っている可能性があることを話しました。

2年 ズーラシア遠足

最高のお天気の中、2年生は初めてバスに乗って遠足に行くことができました。バスの中では実行委員のみんなが一生懸命考えてくれたバスレクを行い、あっという間にズーラシアに到着することができました。そして、オカピをはじめたくさんの動物を見ました。子どもたちの感想で、「ミーアキャットがとても小さくてかわいい」とか、「オカピが草を食べているところが見られてよかった」など、それぞれがたくさんのことに気づいた遠足でした。

4年 横浜方面遠足

4年生の遠足で「ニュースパーク」「放送ライブラリー」「帆船日本丸・横浜みなと博物館」「ランドマークタワー」に行ってきました。あいにくの天気ではありましたが、どの施設でも楽しく過ごすことができました。放送ライブラリーではニュースキャスターになりきり、原稿読みに挑戦しました。ニュースパークでは、新聞の書き方をレクチャーしていただいたり、新聞の歴史を学んだりしました。ランドマークタワーでは、スカイガーデンから「吉田新田」を発見し、社会科の学習にもなりました。

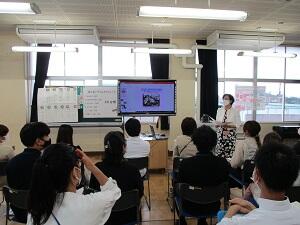

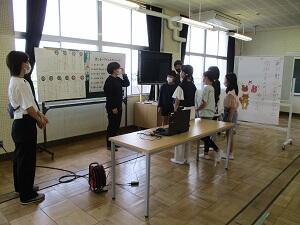

4年生 研究授業

立野台小学校では「共に考え、豊かに表現する子の育成 ~モチベーションUP×経験値UP=自信UP」

という研究主題で、子どもたちが自分の考えを堂々と表現できるように全学年で取り組んでいます。今回は「目的や役割を意識して話し合おう」という単元で4年生が研究授業を行いました。モチベーションUPのための手立てとして、4年生と2年生が3学期に行う「なかよしフェスティバル」の企画を議題とし、2年生と更に仲を深めるためにはどんなことをすればよいかを話し合いました。たくさんの先生方が見ている中で、子どもたちは積極的に意見を出し、話をまとめる努力をしていました。意見が出るようになったのは、事前に話し合いの時の困り感を出し合い、共通理解をしていたからです。そして、話し合いの振り返りでは、司会者の役割として、まとめるのが難しかったと課題も見つけることができました。

授業後、講師の先生から子どもたちは素晴らしい話し合いだったとたくさんほめられ、とても嬉しそうでした。

また、子どもたちが下校後、先生方はグループに分かれて授業についての協議を行いました。よかった点、課題、次に生かすことなども積極的に意見を出し合い、その後みんなでシェアーしました。最後に講師の先生から温かな励ましのお言葉と指導助言をいただきました。

着実に子どもたちの表現力はついていると実感できる研究授業でした。

ミシン学習の補助

5年生の家庭科でミシンを使います。初めて使うミシンなので、糸のかけ方など一人の先生ではなかなか進みません。そこで、コミュニティ・スクールの方に声をかけ、お手伝いに来ていただきました。ちょっと声をかけてもらえることで、前に進むことができ子どもたちも安心して授業に取り組んでいました。

5年 キャリア教育

5年生が総合の時間の授業でキャリア教育を行っています。保育士、ヨガインストラクター、ダンスのインストラクター、市役所職員、広告代理店、ピラティスインストラクター、PRコンサルティングの方々(立野台小出身の方々もいらっしゃいました)に来ていただき、インタビューを行いました。実際にどのような仕事なのか?仕事をしていく上で大変なことは?など様々な質問に答えていただき、子どもたちもとても勉強になったと話していました。

すごろく

支援級が「みんなで楽しめるすごろくを作ろう」の授業を行っていました。今日の目標は「友達と仲良く遊んだり、学習したりすることができる」です。自分たちが考えたお題をマス目に貼り付けスタートです。授業観察に来ていた教頭先生も一緒に行いました。終わった後に振り返りを行い、もっと楽しくできるようにするにはどうしたらよいか考えていました。みんなが楽しめるすごろくづくりはまだまだ続きます。

児童朝会

「暴言・暴力・いじめ防止スローガン」について児童会が発表してくれました。代表委員会で決まった「冗談でもその一言が傷つける」というスローガンをもとに、児童会の皆さんがわかりやすい劇を作り発表しました。言った人にとってはそんなつもりではなくても、言われた人にとっては傷ついてしまうことがあります。自分は大丈夫でも、相手のことを考えて発言できるようになるとよいですね。

また、朝会後には児童会の先生からの助言をいただき、児童会の皆さんの気持がさらに引き締まったようでした。そして、朝会後には各クラスで、スローガンの内容について、先生からお話があり、いじめについて考える時間となりました。

1年 遠足

新江ノ島水族館に行ってきました。少し雨が降る肌寒い日だったのですが、子どもたちはバスの中からウキウキでした。水族館に到着し、大きな水槽の中を優雅に泳ぐ魚たちを見たり、いろいろな種類のクラゲを見たりしました。そして最大のお楽しみはイルカショーです。イルカの大ジャンプやものすごい速さで泳ぐ姿に大きな拍手を送っていました。迷子になることもなく、みんな元気に戻ってきました。

2年生 シャトルラン

青空の元、1学期にやり残した体力テストのシャトルランを行いました。回数が増えるにしたがって、人数が減ってきますが、終わった子どもたちの応援によって、残った子どもたちは一生懸命走っていました。応援の力が大きいことを実感した子どもたちでした。

プログラミング研修

放課後、先生たちがプログラミングの研修を行いました。プログラミング教育の目的は「技術」の習得ではなく「論理的思考」を育むことです。効率的で最適な手順を考えることができるようにするための手立てとしてmicro.bitを使う体験をしました。こんな小さな機器の中にいろいろなプログラムを送り込むことができることに感心しました。

学校保健委員会

学校保健委員会を開き、代表委員の子どもたちと先生方、地域や保護者の皆様と一緒に、食について話し合いを行いました。今年度の担当は給食委員会で、テーマは「バランスのいい食事について」です。バランスの良い食事、悪い食事とは、三食食品群について、全校児童にとったアンケート結果についての発表を行いました。そして、アンケート結果をもとに、苦手な食材を食べられるように、「苦手克服メニュー」をグループごとに考えてもらいました。「細かく刻んで混ぜる」「味付けをみんなが好きなカレー味にする」など、いろいろな意見が出ました。まだまだ調理工程までは想像できない子どもたちでしたが、PTA本部のお母さんや先生方から、調理の際の一工夫についてアドバイスを出してもらい、活発な意見交流ができました。最後は、栄養士さんから、体に必要な栄養素をしっかりとることの大切さを教えていただきました。この学校保健委員会で挙げられたお話を全校に伝えていき、学校全体で「バランスのよい食事について」考えていけるようにしていきます。

お子さんの学習や生活でのサポート(支援)を一緒に考えます。

【支援教育】

【通級指導教室】

【相談窓口案内】

悩みや不安はひとりで抱え込まず、ご相談ください。

くわしくはこちら

【24時間子どもSOSダイヤル】(通話料無料)

0120-0-78310

(なやみいおう)

立野台小学校では、スクールカウンセラーによる教育相談を受け付けています。

子育ての悩みや気になることなど、遠慮なくご相談ください。

*1学期カウンセラー相談日*

6月 6日・12日・20日・26日

7月 3日・10日

お申込みは学校へ

☎ 046(254)8100

令和7年度

7月1日(火)

【献立】野沢菜チャーハン・ししゃもの磯辺揚げ・五目スープ・牛乳

野沢菜漬けやししゃもの塩気が汗をかいた体に心地よいです。五目スープには人参金魚が泳いでいました。

6月30日(月)

【献立】ごはん・ツナそぼろ・豚汁・牛乳・冷凍みかん

今日はツナそぼろをご飯にのせて丼にしていただきました。具材たっぷりの豚汁と合わせて、食べ応えのある献立でした。さらにデザートにキンキンに冷えた冷凍みかんが登場し、熱い体が生き返るような爽やかさでした。

6月27日(金)

【献立】ごはん・魚の韓国ソース・わかめスープ・牛乳

今日は韓国メニューです。揚げた鮭のうえに、甘辛いコクのあるソースがたっぷりかかり、ご飯との相性が抜群でした。わかめスープは柔らかいわかめの食感や野菜のうま味を味わいました。

6月26日(木)

【献立】ごはん・高野煮・きゅうりの香り漬・ふりかけ・牛乳

夏の訪れを感じる和食です。高野煮は枝豆や新じゃがなどの旬の野菜と高野豆腐、鶏肉などのたんぱく質がたっぷりの食べ応えのある一品です。きゅうりも新鮮で歯ごたえが良く、ポリポリと食感を楽しみました。★にんじんは子どもたちが今日は入っているかなあと楽しみにしています。

6月25日(水)

【献立】ぶどうパン・やきそば・ぎょうざ・牛乳

今日はやきそばと揚げ餃子です。焼きそばには具材がたっぷり、餃子は香ばしい帆ごたえでした。どちらも子どもたちに人気のメニューで、残菜も少なかったようです。

令和7年度 校内研究 『自らの学びをデザインできる子の育成』個別最適な学び ⇔ 協働的な学び

年間計画

6月 教職員研修・講演会

8月 授業力向上研修

10月 第1回研究授業

11月 第2回研究授業

1月 第3回研究授業